Geschichten der WVRJ

Von hölzernen Leitungen im Mittelalter bis zu den modernen Anlagen der Gegenwart. Lesen Sie, wie technische Innovationen und historische Ereignisse die Gemeinschaft sowie die Wasserversorgung unserer Stadt geprägt haben.

Die Geschichte der Wasserversorgung Rapperswil

1900

Die Wasserversorgung mit Quellwasser aus der Tägernau lag ursprünglich bei der Ortsgemeinde Rapperswil. 1836 ging die Verantwortung an die politische Gemeinde Rapperswil über.

1874 wurde in der Tägernau eine Quellwassermenge von 528 l/min gemessen, 1886 nur noch 360 l/min. Diese Schwankungen führten zu Lieferengpässen. Um das auszugleichen, wurde 1900 das erste Reservoir beim Schloss Rapperswil gebaut, wodurch das Quellwasser erstmals vor Ort gespeichert werden konnte.

Foto: Das Schloss Rapperswil

1922

In den Jahren 1920 und 1921 herrschte eine grosse Trockenheit. Anstelle der benötigten 1'800 l/min lieferten die Tägernauer Quellen nur noch geringe 700 l/min. Aus diesem Grund wurde das Grundwasserpumpwerk Hanfländer projektiert, gebaut und 1922 in Betrieb genommen.

Foto: Das Schieberhaus des Grundwasserpumpwerkes Hanfländer

1935

Nach 1923 nahm die Ergiebigkeit der Tägernauer Quellen und der Grundwasserpumpanlage Hanfländer weiter ab. Die politische Gemeinde stand vor der Herausforderung, die Wasserversorgung langfristig zu sichern.

Schnell wurde klar, dass nur der Bau eines zweiten, grösseren Grundwasserpumpwerks infrage kam. Der Bau eines Seewasserpumpwerks wurde aufgrund der hohen Kosten verworfen. Der Geologe Dr. J. Hug aus Zürich, wurde beauftragt, das Gebiet Busskirch zu untersuchen. Nachdem eine Probebohrung bestätigte, dass keine Verbindung zum Zürichsee besteht, wurde südlich des Strandwegs auf Rapperswiler Boden eine Sondierbohrung durchgeführt. Trotz anfänglich positiver Ergebnisse musste dieser Standort als ungeeignet aufgegeben werden.

Basierend auf neuen Untersuchungen erfolgte eine weitere Probebohrung im Busskirchacker, auf Joner Gemeindegebiet, die vielversprechend war. 1934 fand der erste Pumpversuch statt, der eine ausreichende Ergiebigkeit zeigte.

Der Standort war heikel, da er auf Joner Gebiet lag und Bedenken aufkamen, dass das Pumpwerk Jonenhof beeinträchtigt werden könnte. Doch ein zweiter Pumpversuch zeigte, dass 5.000 l/min über vier Tage gefördert werden konnten, ohne das Joner Pumpwerk zu beeinflussen.

Damit war der Weg für den Bau des Grundwasserpumpwerks Busskirch frei, das 1935 in Betrieb genommen wurde.

1951

1951 wurde das Pumpwerk ausgebaut, um die Leistung des Grundwasserpumpwerks erheblich zu steigern. Ohne grössere bauliche Veränderungen wurden zwei neue Vertikalbohrlochpumpen mit einer Fördermenge von je 2'700 l/min und einer Förderhöhe von 75 m installiert. Die Motoren wurden direkt über den Brunnen auf Höhe des Pumpenhausbodens montiert. Im Gebäudeinneren wurden alle Rohrleitungen, Armaturen und Fernwirkanlagenteile erneuert.

Die erhöhte Förderhöhe war notwendig, da gleichzeitig mit der WV Jona ein neues Reservoir auf dem Meienberg gebaut wurde, das deutlich höher als das bestehende Reservoir Lindenhof lag.

Die Konzessionserhöhung von 2'000 auf 5'000 l/min führte zu einer Einsprache der Wasserversorgung Jona. Es wurde befürchtet, dass das bestehende Grundwasserwerk Jonenhof sowie das geplante Pumpwerk im Grünfeld beeinträchtigt werden könnten. Aufgrund der hohen Ergiebigkeit des gesamten Grundwassergebiets erhielt das Pumpwerk Busskirch eine Konzession von 1'895'800 m³ pro Jahr.

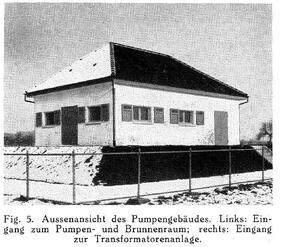

Foto: Das ausgebaute Grundwasserpumpwerk Busskirch

1974

Infolge weiteren Rückgangs des Quellwassers in der Tägernau erfolgte 1966 die erste Bohrung eines Grundwasserbrunnens etwas östlicher der Quellfassung. Nach erfolgreichen Pumpversuchen wurde das Grundwasserpumpwerk Tägernau erstellt und 1974 in Betrieb genommen. Die Quellfassungen aus dem Mittelalter wurden damit zu Gunsten eines modernen Pumpwerkes mit grösserer Entnahmeleistung abgelöst.

Foto: Das Grundwasserpumpwerk Tägernau, Baujahr 1974

1982

Infolge stetiger Zunahme der Bevölkerung sowie zur Verbesserung der Versorgungssicherheit und des Löschschutzes erfolgte im Jahr 1982 die Inbetriebnahme des Reservoir Lenggis. Dieses Reservoir wurde gemeinsam mit der WV Jona erstellt und betrieben.

Foto: Eingang zum Reservoir Lenggis

Die Geschichte der Wasserversorgung Jona

1911-1913

1906 sicherte sich der Thalwiler Ingenieur Bosshard das Nutzungsrecht für ergiebige Quellen im Goldingertobel, mit dem Ziel, alle Zürcher Gemeinden am rechten Zürichseeufer zu versorgen. Der Bau der 28 km langen Wasserleitung begann 1911, wobei ein Heer von Tagelöhnern den Stollen- und Leitungsbau in reiner Handarbeit ausführte. Im Januar 1912 wurde die Leitung in Betrieb genommen, und seither fliesst das Goldingerwasser ohne eine einzige Pumpe bis nach Meilen.

Die Wasserversorgung Jona erwarb 1911 und 1913 durch Einmalzahlungen ein unbegrenztes Recht auf Wasserbezug aus der Goldingen-Meilen-Leitung. Zusammen mit einem weiteren Wasserbezugsrecht für die damalige Wasserversorgung Wagen beträgt die heute vertraglich gesicherte Menge 200 l/min.

Zeitgleich mit dem Ankauf des Wasserrechts wurde das Reservoir Rüssel auf Gemeindegebiet Wolfhausen ( ZH ) gebaut. Mit einem Fassungsvermögen von 300 m³ ersetzte es das Reservoir Gubel/Höcklistein, das zu klein und auf einer zu niedrigen Höhe lag.

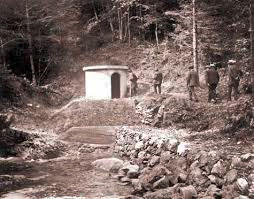

Foto: Die damalige Quellwasserfassung im Goldingertal

1921

1921 wurde das aufstossende Grundwasser in der Matten, auf Gemeindegebiet Rüti, zusätzlich gefasst und der bestehenden Sammelstube zugeführt. Somit konnte die Quellergiebigkeit gesteigert werden, was durch den steigenden Bedarf an Trinkwasser dringend notwendig war.

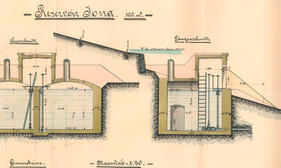

Foto: Ausführungsplan eines alten Reservoirs in Jona

1926

Der stetig wachsende Trinkwasserbedarf im aufstrebenden Jona führte im Jahr 1926 zum Bau des ersten Grundwasserpumpwerkes Jonenhof. Gebaut wurde ein Filterbrunnen samt zwei Pumpen sowie allen nötigen Schalteranlagen im Gebiet Schachen/Jonerhof nördlich der Eisenbahnlinie.

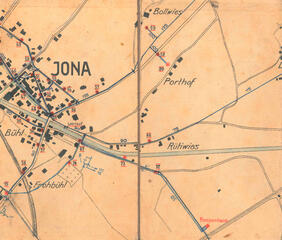

Foto: Übersichtsplan der WV Jona mit dem Pumpwerk Jonenhof (unten Rechts)

1952

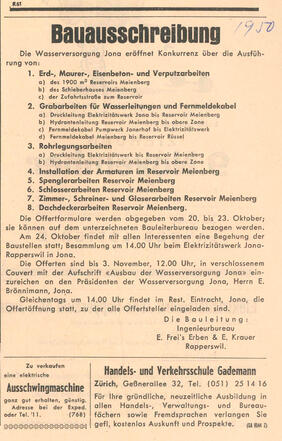

Im Dezember 1947 erfolgte der Kauf von 1‘311 m2 Boden, zum Preis von zehn Franken pro Quadratmeter, für das neue Reservoir Meienberg. In der Folge beschäftigte vor allem die Thematik einer gemeinsamen Erstellung zusammen mit der Stadt Rapperswil die Genossenschaft und deren Verwaltung.

1950 erfolgten sämtliche Arbeitsvergaben und der Bau konnte beginnen zusammen mit der Stadt Rapperswil, aber mit getrennten Anlagen. 1952 wurde das Reservoir in Betrieb genommen.

Foto: Öffentliche Bauausschreibung für das Reservoir Meienberg

1975-1982

Mit dem stetigen Wachstum der Gemeinde Jona stieg auch der Trinkwasserbedarf. Daher war es notwendig, neben dem Grundwasserpumpwerk Jonenhof eine weitere Wasserquelle zu erschliessen. Im August 1952 wurden im Gebiet Blaubrunnen drei Probebohrungen durchgeführt, die hervorragende Wasserqualität und Ergiebigkeit lieferten. Am 20. April 1961 wurde beschlossen, ein neues Pumpwerk zu errichten. Bereits im Dezember desselben Jahres erhielt das Projekt die Genehmigung durch die Generalversammlung der Genossenschaft. Das neue Grundwasserpumpwerk Grünfeld wurde 1963 mit einer Konzession von 1'500'000 m³ pro Jahr in Betrieb genommen.

Zur Versorgung des Gebiets Bollingen wurde 1965 das Stufenpumpwerk Bollingen und das Reservoir Moos in Bollingen in Betrieb genommen.

Foto: Grundwasserpumpwerk Grünfeld

1984-2000

Für die Versorgung des neuen Baugebietes Curtiberg und der umliegenden Gebiete von Wagen erfolgte 1984 der Bau des Reservoirs Egg.

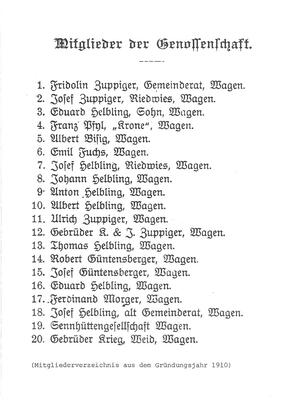

Im Jahr 2000 folgte dann die Integration der bis dahin selbständigen Wasserversorgung Wagen in die WV Jona.Foto: Mitglieder der Wasserversorgung Wagen im Gründungsjahr 1910

Die Geschichte der Wasserversorgung Rapperswil-Jona

Rapperswil – Stadt am Übergang

Viel stärker als heute, prägten die alltäglichen Bedürfnisse das städtische Zusammenleben im 19. Jahrhundert. Öffentliche Brunnen waren gesellige Treffpunkte.

Mit der Eröffnung von Gas-, Strom- und Wasserzuleitung in die Privathäuser änderte sich dies innerhalb kurzer Zeit. Um die vorletzte Jahrhundertwende erlebt die Stadt einen eigentlichen Technologieschub.

Eine Magd trug zwei Eimer mit Wasser vom Halsbrunnen ins Haus ihrer Meisterfamilie an der Oberen Halsgasse (heute Herrenberg) hoch. Bis das kleine Reservoir in der Küche voll wurde, musste sie den Gang noch ein zweites Mal antreten. Mit weniger als 50 Litern brachte ein Haushalt des Jahres 1870 den Tag nicht über die Runde: Kochen, Geschirrspülen, die Böden fegen, die Porzellankannen für die persönliche Hygiene nachfüllen. Damit sich die Schlepperei in Grenzen hielte, verlegte das Mädchen Arbeiten wie Gemüserüsten gleich an den Halsbrunnen oder an einen der anderen öffentlichen Brunnen. Für die monatliche Wäsche mussten Magd und Hausfrau ohnehin in eines der vier öffentlichen Waschhäuschen ausweichen – feuerpolizeiliche Vorschrift! Wer am Brunnen Karotten putzte oder Kutteln wusch, durfte dies nicht unter dem fliessenden Wasser der Röhren oder im Trog selbst tun, sondern musste sich mit einem Eimer auf die Bank vor dem Brunnen setzen. Dass die Gastwirte die Tröge als Gratisbassin für lebende Fische nutzen durften, stand auf einem anderen Blatt.

Im Jahr 1870 führte die Gemeinde die kurz zuvor beschlossene Reorganisation des Brunnenwesens zu Ende. Das seit jeher von einer Hauptquelle in der Joner Tägernau hergeführte Trinkwasser kam jetzt in eisernen Röhrenleitungen statt in den bis anhin gebräuchlichen Holztücheln (ausgebohrte Lärchenholzstämme) in die Stadt. Wichtige Zweigleitungen an Hals-, Markt- und Kluggasse, die eine Pflästerung erhielten, wurden neu verlegt. Da die gusseisernen Röhren das Anbringen von Verbindungsstücken erleichterten, meldeten sich die ersten Hausbesitzer mit der Forderung nach einer privaten Wasserzuleitung. Ein Hahn über dem Küchenausguss, der auf eine blosse Drehung hin klares, trinkfrisches Quellwasser lieferte – gab es eine fortschrittlichere Errungenschaft?

Etwas von diesem Respekt spiegelt sich im ersten «Regulativ für die Abgabe von Brunnenwasser», das die Gemeinde im Jahr 1884 erliess. Für private Haushaltungen betrug der jährliche Zins 50 Franken; dieser Betrag gab das Recht auf den Anschluss von einem bis drei Hahnen. Ein zusätzlicher Hahn kostete fünf, die Zuleitung für einen WC Spülkasten drei Franken – das Spülklo hielt in Rapperswil Einzug! Gemessen wurde die jährlich abgegebene Wassermenge nicht, aber natürlich war es verboten, das Wasser aus Nachlässigkeit oder Böswilligkeit unnötig laufen zu lassen.

Der Tüchelweiher und die Ursprünge der Wasserversorgung in Rapperswil-Jona: Instandhaltung, Kriegszeiten und Geheimnisse

Lange bevor man die eisernen Leitungsröhren kannte, wurde das Quellwasser vom Lehenhof in der Tägernau in Holztücheln in die Stadt geleitet. Mit vielen Verordnungen und Mandaten hat die Obrigkeit dafür gesorgt, dass die Wasserleitung immer gut instand gehalten wurde, um so den Einwohnern das lebenswichtige Nass jederzeit zu erhalten. Gross wurde die Not, wenn in Kriegszeiten das Wasser abgeschnitten wurde und die Rapperswiler gezwungen waren, Seewasser zu trinken.

Ein Brunnentrog sorgte jahraus und jahrein für die Herstellung und die Vorratshaltung der Tüchel. In mühseliger Arbeit wurden mit einem grossen eisernen Näpper (Holzbohrer) Baumstämme ausgehöhlt und die so entstandenen Holzröhren im Tüchelweiher (heute Tüchi-Parkplatz), vor den Toren der Stadt, bis zum Gebrauch gewässert. Der Vogt hatte vor dem Rat zu schwören, dafür besorgt zu sein, dass immer genügend gut verlechte Tüchel im Weiher lagen, um den nötigen Ersatz für abgehende Leitungsstücke jederzeit sicherzustellen.

Um diese Zeit, da die Eidgenossen gar übermütig vom Plappartkrieg (1458) zurückkehrten und auf dem Heimweg auch noch die Rapperswiler für ihre Unbotmässigkeit strafen wollten, war ein Ueli Fuchs als Brunnenvogt vereidigt. Mit Schrecken mussten die Rapperswiler erleben, wie die Eidgenossen, bevor sie in die Stadt zogen, mutwilligerweise die Tägernauleitung völlig zerstörten und so ihre Brunnen zum Versiegen brachten. Aber nicht genug dieses Frevels begannen sie auch, bei Nacht und Nebel den Tüchelweiher, in dem eine grosse Zahl Leitungshölzer lag, zu berauben und die Hölzer auf ihr Fuhrwerk zu verladen, um sie abzuführen. Aber dieses Vorhaben ist ihnen nicht gelungen. Am anderen Morgen standen Ross und Wagen nämlich noch wartend am Rande des Tüchelweihers. Aber die Fuhrleute fehlten. Man hat diese dann wenig später, einen nach dem andern, von Pfeilen durchbohrt, aus dem seichten Wasser gezogen. Wer da so furchtbar gerichtet und die fremden Frevler so jäh vom Leben zum Tode gebracht hatte, ist ein Geheimnis geblieben. Seltsamerweise hat der Brunnenvogt noch am nämlichen Tag die Stadt für immer verlassen. Er soll sich später als Knecht bei einem Bauern im Leist verdingt haben. Hofleute berichteten, dass sie ihn oft bei einbrechender Nacht bis an die städtischen Vorwerksmauern zurückreiten sahen. Dort sei er auf die Holzstämme beim Tüchelweiher gesessen und habe stundenlang ins Wasser gestarrt.

Gutes Wasser für Jona

Noch vor wenigen Jahren ahnte man kaum, dass in der Ebene von Busskirch und Wagen bestes Trinkwasser in Fülle verborgen liegt. Hingegen klagte man oft über schlechtes und ungenügendes Wasser. In der Tat kannte man nur zwei gute Quellen: Die eine, gelegen in der unteren Tägernau, versah seit Jahrhunderten die Stadt Rapperswil mit Trinkwasser; die andere, südöstlich von Wagen, versorgte sicher auch seit ältesten Zeiten die dortigen Dorfbrunnen. Dazu kam noch die Wurmsbacher Quelle in der Au. In allen Fällen handelte es sich um Grundwasser, das an diesen Stellen an die Oberfläche dringt. Wegen der Wasserknappheit musste man in den verschiedenen Gemeindeteilen besondere Vorkehrungen für Brandfälle treffen. In Jona, in Wagen und in der Tägernau wurden Bäche geschwellt; sogar im Erlenbächlein erstellte man eine Schwelle. Im Lenggis lag ein Feuerweiher. Kempraten hatte den Spiesser-Weiher. Noch 1913/14 wurde ein Weiher auf der Egg mit einer Leitung nach dem Stuck erstellt. Trotzdem war man nicht sicher, ob man in Notfällen über genügend Wasser verfügte.

Es ist daher begreiflich, dass 1891 die Rechnungsprüfungskommission den Antrag stellte: «Der Gemeinderat bestellt eine Kommission und beauftragt dieselbe, zu untersuchen, wie besseres Trinkwasser zu beschaffen sei.» Der Rat empfahl die Annahme, da schon wiederholt wegen schlechten Wassers Typhus- und Pockenfälle vorgekommen seien, und die Bürger stimmten zu. Die Lösung war jedoch nicht einfach und erst 1897 gelang es der Kommission, eine reichhaltige Quelle in der Matten (Gemeinde Rüti), gerade jenseits der Kantonsgrenze, zu erwerben.

Nun zeigte es sich, dass die politische Gemeinde kaum das Werk ausführen konnte. Im Protokoll der Wasserversorgung lesen wir: «In Rücksicht, dass die Interessen sich nicht auf die gesamte Einwohnerschaft ausdehnen, sondern in erster Linie nur auf das Zentrum sich beschränken, der Gemeinderat nicht als Übernehmer eintreten konnte, bildete sich die bestehende Trinkwasserversorgung Jona. Diese übernahm das ganze Unternehmen. wählte einen Vorstand unter dem Präsidium des Herrn Kantonsrat Carl Braendlin und übertrug demselben die Ausführung» Trotzdem kümmerte sich die Behörde sehr um das Werk, da von Anfang an auch eine Hydranten Anlage für das Dorf geplant war. Die Bürgerversammlung stimmte einer Subvention von 1‘500 Franken sowie einer Zeichnung von 50 Anteilscheinen zu.

Es wurden auch folgende Vereinbarungen getroffen:

Die Trinkwasserversorgung überlässt der politischen Gemeinde für jede Zeit sämtliche mit der Wasserversorgung in Verbindung stehende und bei allfälliger Erweiterung zu erstellende Hydranten für Feuerlöschzwecke zu freier und unbeschränkter Benützung und stellt im jeweiligen Bedürfnisfalle sämtliches Wasser zur Verfügung.

Die politische Gemeinde vergütet der Genossenschaft jährlich fünf Franken pro Hydrant.

Die politische Gemeinde übernimmt für alle Fälle und auf alle Zeiten die vollständige Verwaltung und Überwachung sowie den Unterhalt der Hydranten.

Der politischen Gemeinde steht das Recht zu, vom 15. Jahr an jederzeit die ganze Anlage der Trinkwasserversorgung zu den Erstellungskosten abzüglich Staat- und Gemeindesubventionen anzukaufen. Nach diesem Erwerb darf von den Einwohnern der Gemeinde nicht mehr Wasserzins gefordert werden, als zur Verzinsung des Anlagekapitals, zu einer angemessenen Amortisation und zum Unterhalt der Wasserversorgung nötig ist. Überdies darf der Wasserzins in keinem Fall höher gesetzt werden, als solcher während der letzten 5 Jahre von der Wasserversorgungsgesellschaft durchschnittlich bezogen wurde.

Wenn sich die Gemeinde auch etwas beteiligte, so waren es doch Private, die mit der Kirch- und Schulgemeinde Jona zusammen 314 Anteilscheine zu 100 Franken übernahmen. Dank der zielstrebigen Führung unter Carl Braendlin waren am 15. Dezember 1897 das Reservoir im Asp und sämtliche Leitungen im Dorf mit einer Kostensumme von 68'000 Franken erstellt. 1903 setzte eine neue Bauetappe ein: Eine Leitung wurde nach Kempraten gelegt und im Gubel ein Reservoir gebaut. Die politische Gemeinde übernahm die Erstellung der Hydranten und leistete überdies einen Beitrag von 2'000 Franken.